私たちはドローンの世界に魅了されています。近年、ドローン資格 国家資格 いつから取得可能かが大きな関心を集めています。この国家資格は、業界での信頼性を高めるだけでなく、様々な分野での活用が期待されます。特にビジネスや趣味でドローンを使用する際には、この資格が非常に重要です。

この記事では、ドローン資格 国家資格 いつから取得できるのかについて詳しく解説します。またこの資格取得に向けたプロセスや必要な要件についても触れます。我々自身が知識を深めるためにも、この情報は欠かせません。さあ皆さんはこの新しい機会にどう挑むつもりですか?

ドローン資格 国家資格 いつから取得可能か

ドローンの国家資格は、技術の進化とともに重要性が増しています。近年、私たちはこの資格の取得時期について多くの質問を受けています。具体的には、ドローン資格 国家資格 いつから取得可能かという点です。このセクションでは、その詳細を解説します。

まず、国家資格として認定されるドローン関連の資格は、2022年から本格的に開始されました。この背景には、航空法や安全基準に関する法整備が進んだことがあります。それにより、多くの人々が信頼性のある教育プログラムを通じて技能を習得できるようになりました。

取得可能な国家資格

現在、日本で取得できる主要な国家資格は以下の通りです:

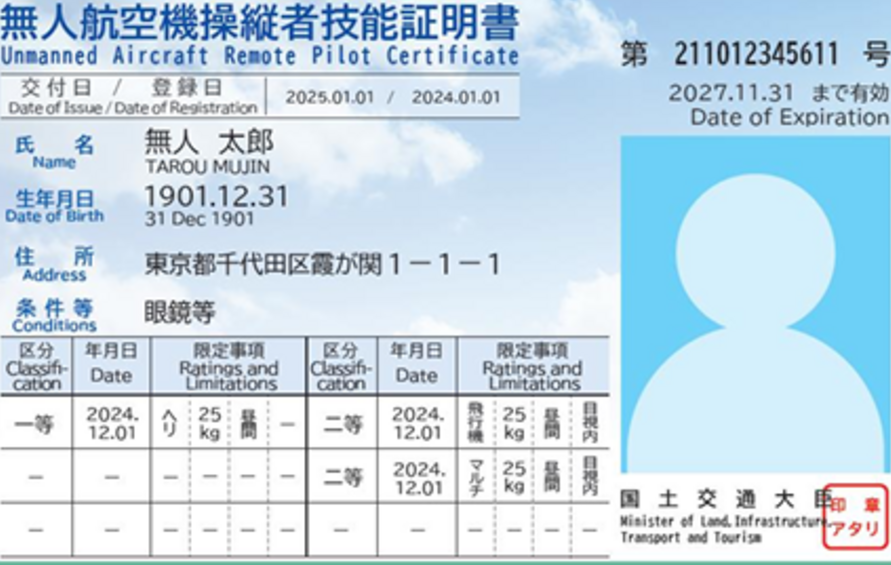

- 無人航空機操縦士:基本的な操作技術と法律知識が求められます。

- 無人航空機整備士:機体及びシステムの保守・点検に関する専門知識が必要です。

- 特定飛行許可証:商業利用や特別な運用条件下で必要となります。

これらはすべて、一定の教育課程と試験を経て認定されます。そのため、自分に合ったコースを選択し学ぶことが重要です。

資格取得までの流れ

国家資格を取得するためには、一連の手続きがあります。一般的な流れは以下となります:

- 講習受講: 各種講座やトレーニングプログラムへの参加。

- 筆記試験: 法律や技術に関するテスト。

- 実技試験: 操作能力を評価される実践的な試験。

- 登録申請: 合格後、所定の手続きを経て正式に登録。

これら全てをクリアすると晴れて国家資格として認定されます。このプロセスによって、安全で効果的なドローン運用者として活躍できる土台が築かれるわけです。

このように、「ドローン資格 国家資格 いつから」について考える際には、その歴史背景や具体的な流れも理解しておくことが大切です。我々は、この変化し続ける分野でしっかりとしたスキルセットを持つことによって、新しいチャンスにつながると信じています。

ドローン資格の種類とその特徴

ドローン資格には、さまざまな種類があり、それぞれに特有の特徴があります。私たちは、これらの資格を理解することで、自分に適したコースやキャリアパスを選ぶ手助けとなるでしょう。以下では、代表的なについて詳しく説明します。

無人航空機操縦士

無人航空機操縦士は、ドローンを安全かつ効果的に操縦するために必要な基本的な技術と法律知識を習得することが求められます。この資格は、商業目的でドローンを操作する際には必須です。具体的には、以下のような内容が含まれています:

- 飛行計画の立案

- 気象情報の分析

- 緊急時の対応策

無人航空機整備士

この資格は、ドローン本体やそのシステムに関する維持管理・点検作業を行うために必要です。無人航空機整備士として働くためには、高度な専門知識が求められるため、しっかりとした教育プログラムへの参加が推奨されます。主な学習内容には次のようなものがあります:

- メカニカル及び電子系統の理解

- 故障診断能力

- 保守点検記録の管理方法

特定飛行許可証

特定飛行許可証は、商業利用や特殊条件下でドローンを運用する際に必要となります。この許可証取得には、安全基準や運航ルールへの理解が不可欠であり、その取得プロセスも他の資格とは異なる場合があります。申請プロセスでは、多くの場合以下が求められます:

- 詳細な飛行計画書提出

- 関連法規制への遵守確認

- 実地試験による評価

まとめると、それぞれのドローン資格には独自の要件と重要性があります。

私たちは、自身が目指す方向性や業界内でどんな役割を果たしたいかによって最適なコース選択を行うことが重要です。それぞれの資格について深く理解し、自分自身に合った道を見つけていきましょう。

国家資格の取得条件と手続きについて

私たちがドローン資格を取得するためには、国家資格に関して特定の条件と手続きが設けられています。これらは資格の種類によって異なる場合がありますが、一般的には以下の要素が含まれます。

まず、国家資格を取得するためには、所定の教育や訓練プログラムを修了することが必要です。これにより基礎知識や技術を身につけることが求められます。また、資格試験に合格しなければならず、その試験内容は操縦技術や法規制に関する理解度を測るものです。

取得条件

国家資格の取得条件について詳しく見ていきましょう。主な要件は次の通りです:

- 年齢制限:通常、申請者は18歳以上である必要があります。

- 健康状態:身体検査を受けて適性証明書を提出しなければならない場合があります。

- 教育課程:認可された学校や機関で指定されたコースを修了すること。

これらの条件は、安全性と業界標準に従った運用能力を確保するために重要です。

手続き

国家資格の手続きも多岐にわたります。具体的な流れとしては以下が考えられます:

- 教育機関への申し込み:最初に選んだ教育機関でコース登録します。

- 講習・実習参加:定められたカリキュラムに従い、講義および実地訓練を受けます。

- 試験申請:所定のプログラム終了後、試験への申し込みを行います。

- 試験受験:合格基準を満たすことで認定されます。

このような一連の手続きを経ることで、自分自身が目指す方向性へ進む第一歩となります。そして、このプロセス全体はドローン業界内で信頼される専門家になるためには欠かせません。

今後のドローン業界の展望と資格の重要性

私たちの生活や産業において、ドローンはますます重要な役割を果たしています。今後のドローン業界は、技術革新とともに急速に発展し、多くの新しいビジネスチャンスが生まれることが予想されます。このような成長の中で、十分な知識と技能を持つ専門家が求められています。そのため、国家資格の取得は自身のキャリア形成において極めて重要です。

業界動向

最近では、自動運転技術やAI(人工知能)の進化によって、ドローンの機能が飛躍的に向上しています。これらの技術革新によって、新しいサービスやアプリケーションが次々と登場してきています。例えば、物流業界では無人配送が現実味を帯びてきており、農業分野でも作物監視や施肥などで活用されています。このような多岐にわたる利用方法は、将来的にはさらに増加することでしょう。

資格取得の意義

この変化する市場環境で競争力を保つためには、高度な専門知識と操作技術が必要です。国家資格を持つことは、その能力を証明する一つの手段となります。また、この資格を通じて得られるネットワークや教育資源も大変貴重です。具体的には:

- 信頼性:国家資格を持つことで顧客から信頼される。

- キャリアアップ:より高い職位への昇進や給与アップにつながる場合もある。

- 規制遵守:法令遵守について深く理解することができ、安全運航につながる。

このように、ドローン業界で成功するためには資格取得が欠かせない要素となっています。我々自身もこの流れに乗り遅れないよう、有益な情報を常に追求し続ける必要があります。

他国におけるドローン資格制度との比較

他国におけるドローン資格制度は、各国の規制や業界の発展状況によって異なります。私たちは、特に先進国でのドローン資格制度を比較し、その特徴を見ていくことが重要です。この比較を通じて、日本における国家資格の意義や必要性も再確認できるでしょう。

アメリカ合衆国

アメリカでは、連邦航空局(FAA)がドローン操作に関する規制を定めており、商業用ドローン操縦士は「Part 107」ライセンスを取得する必要があります。このライセンスは筆記試験と実技試験から成り立ち、操縦士が安全に飛行させるための知識と技能を持っていることが求められます。また、この資格は2年間有効で、その後更新が必要です。

ヨーロッパ

欧州連合(EU)では、「EU drone regulation」に基づいて統一的な資格制度が整備されています。ここでは、無人機には「オープン」「専門」「 certificated」の3つのカテゴリーがあり、それぞれ異なる要件があります。特に、「専門」カテゴリーでは、飛行計画書やリスク評価など詳細な手続きを経た上で運用されます。このような厳格な基準は、安全性向上につながっています。

中国

中国でも急速に発展しているドローン産業ですが、国家民航局(CAAC)が管理する複雑な認可体系があります。商業目的でドローンを運用する場合、「民間航空器パイロット証明書」が必要となります。この証明書には試験だけでなく実務経験も求められるため、高度なスキルが要求されます。また、中国政府は特定地域での無人機使用について厳しい規制を敷いています。

このように、それぞれの国で異なるアプローチが取られている中、日本でも効果的かつ安全なドローン運用を促進するためには、自国独自の国家資格制度への理解と活用が不可欠です。それぞれの事例から学び、日本国内でも適切な基準と教育システムを構築していくことが求められています。